どうもガクせんです。

と「忘れ物問題」に悩んでいる先生や保護者の方はたくさんいるのではないでしょうか。

ボク自身も先生として、この問題に長年向き合ってきました。

そして、ボクなりに学びながら子どもたちの忘れ物問題を解決してきました。

そこで、今回は、その学んだことやボクが試して効果ありと感じたことについて解説していきます。

ポイントは

- 子どもが忘れ物をしても叱らない

- 視覚優位・聴覚優位を活用する

- 忘れ物のプロセスを理解し、対策する

の3つです。

- 子どもが忘れ物をする理由が分かる。

- 子どもの忘れ物を防ぐ方法が分かる。

ではまいりましょう!

目次

子どもが忘れ物をしても叱るのはNG

そもそもなぜ人は忘れ物をするのか。

その答えは、ワーキングメモリーにあります。

ワーキングメモリーとは、一時的に情報を記憶し、処理する能力

脳の中にある作業デスクだと考えるとよりわかりやすいです。

例えば、作業デスク(ワーキングメモリー)が広ければ広いほど、多くの書類を蓄えたり広げたりすることができ、たくさんの仕事(情報)を処理することがきるということです。

教育心理学の湯沢正通教授によると「子どものワーキングメモリーは大人に比べて未熟である」とのこと。

そして、「成長するにしたがって、だんだんとワーキングメモリーも成長していく」のだそうです。

こう考えると、子どもが忘れ物を多くしてしまうのは仕方のないこととも言えますね。

このワーキングメモリーの成長段階を知っているだけでもだいぶ子どもの忘れ物に対して寛容になれるのではないでしょうか。

実は、ワーキングメモリーはネガティブな感情によって低下するということがわかっています。

なので

忘れ物をする→叱られる→ネガティブな感情になる→ワーキングメモリーが低下する→忘れ物が増える

このような負のサイクルが生まれてしまいます!

ワーキングメモリーの成長段階を理解し、忘れ物をしても叱らない

視覚優位・聴覚優位を活用する

人が記憶する方法は主に2つあると言われています。

その二つは

- 聴覚記憶・・・音で記憶する方法

- 視覚記憶・・・映像イメーシで記憶する方法

ここでポイントになるのが、「聴覚記憶、視覚記憶、どちらが得意かは人によって違う」ということです。

これを「認知特性」といいます。

認知特性とは、目・耳・鼻などの主に五感を中心とした感覚器から入ってきたさまざまな情報を記憶したり、脳内で理解して表現したりする能力のこと

たとえば、言葉で説明してもらった方が理解しやすい人もいれば、図やイラストで説明してもらうことを好む人もいます。

自分の子であれば、本人と話しながらどちらが得意か見極め、本人にあった伝え方をしてあげるといいでしょう。

しかし、先生は1人で30人前後の子どもを相手にするので、とにかくどんなタイプの子でも伝わるように準備が必要になります。

つまり、言葉(音声)だけで伝えるだけではなく、イラストを用意したり、文字に起こしたりと工夫する必要があります。

聴覚優位?視覚優位? その子にあった伝え方で、情報を伝達しよう。

忘れ物のプロセスを理解し、対策する

京都橋大学の池田修教授によると、忘れ物問題を解決するためには、忘れ物のプロセスを以下の3つに分けて考えると良いと提唱しています。

- 家に持ち帰る段階

- 準備をする段階

- 提出する段階

このように3つのプロセスを知ると、子ども自身がどこに忘れ物をしてしまう原因があるのか理解しやすくなります。

原因を知ることが何よりの出発点です。

原因がわかればあとは具体的な対策を考える段階になります。

それぞれのケースに分けながら対策について考えてみましょう。

①家に持ち帰る段階で忘れ物をしてしまう子

- 机の中身を空にして帰るように支援する。

- プリントなど受け取ったらすぐに連絡袋かランドセルに入れるように声かけする。

②準備をする段階で忘れ物をしてしまう子

- ランドセルに入れたら、連絡帳の持ち物に✅を書く。

- 最後、お家の人が確認するようにする。

- ランドセルに入らないものは、玄関のドアノブにひっかけるよう声かけをする。

③提出する段階で忘れ物をしてしまう子

- 提出物を手に持って登校させる。

- 学校について朝の準備をする時にすぐ提出するようにシステム化する。

- 朝の会で提出物の確認をする。

など、子どもと相談しながら対策を決めていきましょう。

対策も、一人ひとり向き不向きがありますので、いろいろ試しながらその子自身が自分に合うやり方を見つけられるようにしていきましょう。

具体的な対策が決まれば、親や先生としても「じゃあそこを頑張ってみよう」と応援しやすくなるのもメリットです。

忘れ物をしなかった時は、思い切り子どもと成長を喜びましょう。

先生として、ボクは子どもたちに手帳を活用させていました。

大人はスマホのリマインド機能などいろいろなツールを持っていますが、子どもは連絡帳以外ツールを持っていません。

ただでさえ大人よりワーキングメモリーが低いのに、ツールもないときたら、いろいろと不便があるのも仕方のないことですよね。

手帳は忘れ物以外にも、さまざまな教育効果がありましたのでオススメです。

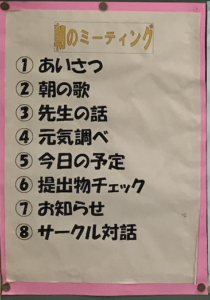

また、先ほど紹介したように、朝の会で提出物チェックという時間を設けていました。

この項目があることで、せっかく持ってきたのに提出し忘れてしまうのを防ぐことができました。

ボクがやっていた朝の会のやり方についてはこちら↓

忘れ物をするプロセスを知り、具体的な対策を子どもと一緒に考えよう

まとめ

子どもの忘れ物を減らす方法について解説してきましたが、いかがだったでしょうか。

ポイントをまとめると

- ワーキングメモリーの成長段階を理解し、忘れ物をしても叱らない。

- その子にあった伝え方で、情報を伝達する。

- 忘れ物をするプロセスを知り、具体的な対策を子どもと一緒に考える。

でした。

忘れ物(失敗)は成長のチャンス!また先生と子どもとの信頼関係を築くチャンスにもなります。

ぜひいろいろ試しながら子どもの成長を楽しみましょう。

随時、学級経営や子育てに関するご相談はTwitterで受け付けています。

お気軽にDMください。(もちろん無料ですのでご安心を)

こんな人におすすめ

- 子どもとの関係づくりに悩んでいる

- 子どもの主体性を引き出せる力を身に付けたい

- 先生という仕事や子育てが辛い

※相談人数が多い場合は、ご対応に時間がかかる場合やお断りする場合がございますのでご了承ください。