どうもガクせんです。

このように、テストについての悩みがある先生は多いのではないでしょうか。

かく言うボクもその一人でした。

なんとか子どものやる気を引き出そうと、100点の子には「がんばりました」、90点〜99点の子には「あと少し!」とテストに書いたり、100点の子にだけ大きく花丸やキャラクターの絵を描いてあげたりと試行錯誤してきました。

しかし、やっていくうちに「なんか違う!」という思いが日に日に強くなっていきました。

子どもたちに「100点じゃなきゃダメな人間」という価値観を植えつけてしまっているのではないか・・・。

100点じゃなくてもがんばっている子はたくさんいるのに・・・。

このような思いがボクの心の中を占領するようになりました。

そんな時に出会ったのが「ゲーミフィケーション」という考え方です。

この「ゲーミフィケーション」という考え方をテストに応用したところ、子どもたちの意欲に火がつき、劇的な効果を生み出すことができました。

そこで今回は

について解説していきます。

きっと、子どもの生き生きとテストに取り組む姿が見られるようになります!

それではまいりましょう!

目次

ゲーミフィケーションとは?

ゲーミフィケーションとは、ゲーム化を意味する「Gamify(ゲーミフィ)」という単語が語源となり、作られた言葉です。

つまり、ゲーミフィケーションは「ゲームに使われている構造(目標、報酬、レベル、交流など)を、ゲームとは別の分野で応用すること」を意味するのです。

実際に、物事にゲームの要素を取り入れると、脳内にアドレナリンやドーパミンが分泌され、行動が誘発されたり、継続したりといったメリットがあるのです。

だったら、その構造を他のものにも応用しちゃいましょう!というのがゲーミフィケーションなのです。

テストにゲームの要素を取り入れる

では、具体的にどのようにテストをゲーム化するのかについて解説していきます。

ポイントは「設定を決める」と「ストーリーを決める」のたったの2つだけ!

すぐに始められます。

それでは一つずつ解説していきます。

設定を決める

設定は以下のようにします。

| ゲーム | 勉強 |

|---|---|

| 主人公 | 自分 |

| 敵 | 日々の勉強 |

| ボス | テスト |

子どもたちにこの表を配るなどして設定をしっかり理解できるようにしましょう。

ストーリー

設定が決まったら次はストーリーです。

オーソドックスなものとしては、日々の敵(日々の勉強)を倒しながらボス(テスト)を攻略していくというのが子どもたちにとって分かりやすくてオススメです。

ボスを倒すとレベルが上がるようにしてあげると自分の成長が可視化しやすくなります。

新しい単元に入るごとに、次のボスを倒すための新しい冒険が始まるというイメージですね。

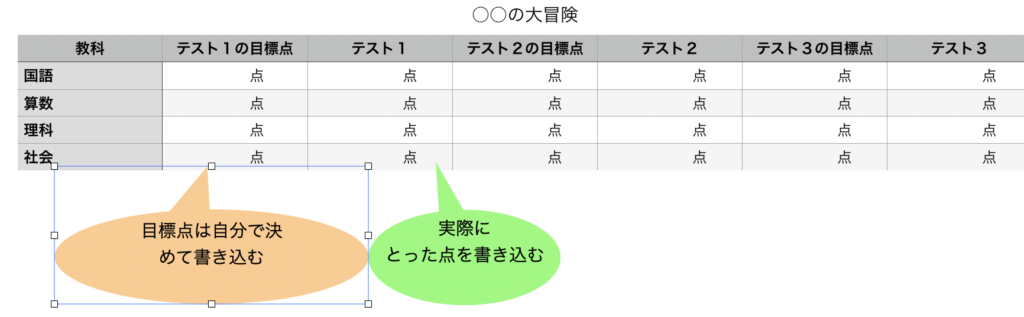

次のような表を年度当初に配ることで冒険が始まります。

目標点(ボスの体力)は各自で決めさせるのがポイントです!

先生が一律に決めてしまうと、今までのテストと変わらずせっかくの自主性が台無しになります。

実際にとった点数はボスに与えた攻撃力と考えます。

単元が始まったらすぐ子どもたちに目標点を書かせると、単元に取り組む姿勢が前向きになるのでオススメです。

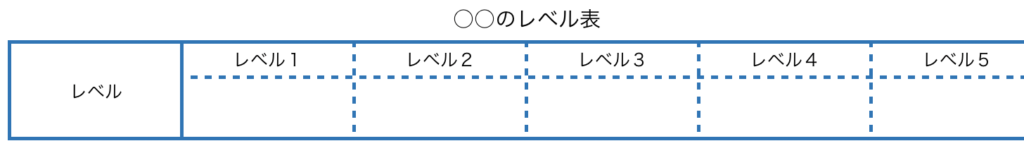

その単元のテストで自分の立てた目標点をクリアできるとレベルが1つ上がります。

つまり、ゲーム的に言うと「ボスの体力を上回る攻撃を与えることができ、ボスを倒せた。」ということになりますね。

自分のレベルが可視化できるようにレベル表も一緒につけてあげましょう。

レベルが上がっていくのが分かると自信にもつながりますし、やる気も出てきます。

また、自分の目標点をどこに設定すれば良いかも考えるようになり、メタ認知能力も育ちます。

レベル表には学年に応じてシールやハンコを押してあげると子どもたちは喜びますが、報酬が目的化してしまい、目標点を実力以下に下げてしまうので注意が必要です。

あくまでも、自分の成長にフォーカスしていけるようにサポートしましょう。

メリット

テストのゲーム化で感じたボクのメリットはこちら↓

- 日々の勉強への取り組みにボスを倒すという目的が生まれ、子ども達の主体性が育つ。

- 他人との比較ではなく、自分との戦いになるので前向きに取り組める。

- 自分で目標点を決めるので、100点以外ダメという思い込みを排除することができる。

- 100点からの減点法で自分の価値を決めてしまうことを防ぐことができる。

- 目標点に応じて先生が前向きな声かけすることができる。

テストが強制されるものから主体的なチャレンジへと子どもの意識が変化したのは本当に大きかったと思います。

デメリット

テスト✖︎ゲーミフィケーションの取り組みをしてみてボクが感じたデメリットは

- 表を作るのが面倒くさい。

- 毎回、子どもに目標点や結果の点数を書き込ませるのが面倒くさい。

の二つです。

その面倒くささ以上の効果は確実にあったのであまりデメリットは感じなかったというのが正直なところです。

まとめ

テスト ✖︎ ゲーミフィケーションについて解説してきましたがいかがだったでしょうか。

まとめると

- ゲーミフィケーションとは、「ゲームに使われている構造(目標、報酬、レベル、交流など)を、ゲームとは別の分野で応用すること」である。

- ゲーミフィケーションの要素をテストに取り入れると子どもがやる気になる。

- テスト✖︎ゲーミフィケーションのポイントは「設定」と「ストーリー」。

でした。

ゲーミフィケーションという考え方はテスト意外にも様々なところで活用できます。

ぜひ、ゲーミフィケーションの思考を生かして子どもも先生も楽しい学校生活をつくっていってください。

随時、学級経営や子育てに関するご相談はTwitterで受け付けています。

お気軽にDMください。(もちろん無料ですのでご安心を)

こんな人におすすめ

- 子どもとの関係づくりに悩んでいる

- 子どもの主体性を引き出せる力を身に付けたい

- 先生という仕事や子育てが辛い

※相談人数が多い場合は、ご対応に時間がかかる場合やお断りする場合がございますのでご了承ください。