どうもガクせんです。

あなたも同じように悩んでいませんか。

正直、ボクも長い間この掃除問題に悩まされてきました。

しかし、ある実践に出会ってから、ボクの掃除に対する考え方が変わり、子どもたちも楽しく掃除ができるようになりました。

そこで、今回はそんな「子どもが主体的に掃除するようになる方法」について解説していきます。

それではまいりましょう!

- 掃除に対する考え方が変わる

- 子どもの主体性を引き出す掃除当番のやり方がわかる

- 学級経営能力がアップする

中、高学年の実践になります。

目次

今までのやり方では、「掃除をサボる子問題」は解決しない?

学級担任をしていれば、掃除をサボる子の一人や二人、必ず指導した経験があるはずです。

まぁこのような状況が無くならないのも無理のない話です。

なんせ、子どもたちにとって学校の掃除の時間といえば

という思いをもっている子がほとんどだからです。

少なくともボクの経験では「掃除だイエーイ!」と喜んでいる子に出会ったことはありませんでした。

先生側としても、仕事を与えたからにはしっかりと管理していかなければいけません。

「サボるな!」「早くしよう!」

などの注意に追われることに・・・。

しかし、このように

掃除をサボる

↓

注意する

を繰り返し続けていると・・・。

「先生は怖い!」「先生はいつも怒っている」「掃除の時間は嫌な時間だ」というネガティブな雰囲気がクラス内に漂うことに。

つまり、今までの掃除のやり方だと

といったような負のループにハマっていってしまうのです・・・。

そこで、この問題を解決するキーになるのが「掃除はつまらないもの」という概念を壊すということです。

お掃除プロ制度って何?

さぁ、「掃除を楽しくする」という難題にどう立ち向かっていけばいいのでしょうか。

ここで紹介したいのが「お掃除プロ制度」です。

ネーミングからいってなんだか子どもが食いつきそうな予感がする「お掃除プロ制度」。

一般的な掃除と何が違うのでしょうか。

詳しくみていきましょう。

| 一般的な掃除 | お掃除プロ制度 | |

| 分担 | 掃除当番表で決まる 毎週変わる | 子どもたちで決める 最低でも3ヶ月くらいは同じ場所を担当する。 |

| 掃除の仕方 | 決められたやり方で行う | 子どもたちで決める |

| 掃除用具 | ほうき、ちりとり、雑巾 | 子どもたちで決める |

思想(目的)の違いはこちら↓

| 一般的な掃除 | お掃除プロ制度 | |

| 掃除の目的 |

|

|

どうでしょうか。

掃除という時間が、とても教育的意義のある活動に変わったことがわかりますね。

※ボクなりにアレンジしているので、岩瀬先生のいわれている「お掃除プロ制度」と全く同じというわけではないのでご理解ください。

岩瀬先生の実践はとても面白いものばかりなので、ご興味のある方はその他の実践も調べてみてください。

ボクがオススメはこの2冊↓

お掃除プロ制度のやり方

では、ボクがどのように取り組んで行ったかみていきましょう。

まずザックリと流れはこんな感じです↓

- 子どもたちにお掃除プロ制度のやり方と目的を話す

- 担当場所を決める

- メンバー表をつくる(掲示用)

- 掃除の手順を決める

では、もっと詳しく解説していきますね。

①子どもたちにお掃除プロ制度のやり方と目的の説明

とにかく、

- 「教室をよりよい環境にしていく」という目的のために、自分たちで工夫しながら取り組んでいくんだよ。

- 「教室をよりよい環境にしていく」という目的のために、チームで協力する力を身に付けるんだよ。

という2点(目的)に関して、子どもたちがしっかり理解できるように説明します。

また、とてもレベルの高いチャレンジであること、挑戦する価値があるということを伝えます。

もし、今まで通り、先生に指示されたやり方の方がいいというのであれば、「無理してお掃除プロ制度を取り入れる必要はない」というスタンスでいきましょう。

大抵子どもたちはお掃除プロ制度にトライしたいと言ってきます。基本子どもたちはチャレンジが大好きです。

②担当場所を決める

掃除場所は、中、高学年になってくると出張掃除場所など各クラスで担当場所が変わってくることと思います。

例えば、教室、廊下以外にも、音楽室などの特別教室、流し場、階段などが掃除場所として割り振られることになると思います。

各掃除場所に大体何人くらいの人数が必要かは先生が前もって見積もっておく必要があります。

あとは、希望を取りながら調整していきましょう。

多少の増減は許容していいと思います。

ボクの場合は、夏休み明け、冬休み明けの計2回、掃除のメンバーと場所を変えることを伝えておきました。

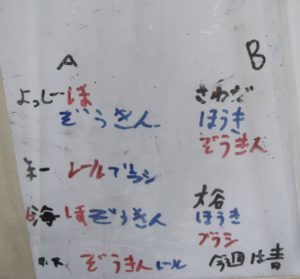

③メンバー表をつくる

メンバー表をつくるステップは以下の通り↓

- グループ名を決める

- リーダー、副リーダーを決める

- メンバーが二分されるようにA当番、B当番を決める(給食当番のA,Bグループになります)

- 掲示用のメンバー表を作る

ボクが勤めていた学校では、給食の後に掃除があったため、給食を片付けに行っている間に、残りの子が掃除を開始することになります。なので、A当番、B当番の人数が均等になるようにしていました。

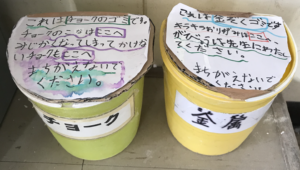

↑このように自分たちで名前、役割などを書いて掲示していました。

メンバー表には、グループ名、リーダー名、副リーダー名、その他のメンバー名、めあてが書いてあればよいと思います。

メンバー表はみんなが見えるところに掲示しておきましょう。

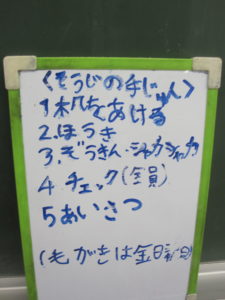

④掃除の手順を決める

各担当場所で集まり、どのように掃除をするか話し合います。

先生がある程度、型を示しておいてあげるとスタートしやすいです。

その型を基にして子どもたちで話し合いながら手順を決めていきます。(PDCAを回すイメージ)

決まったことは目に見えるようにしておきましょう。

やりながらいつでも改善ができるようにホワイトボードを使うと便利です。

消しゴム係や歯ブラシ係ができたり、それに応じて必要な用具をもってきたりといろいろな工夫が生まれていきます。(「目的のために必要なものは自分たちで持ってきてもいいよ」と伝えておきました。)

お掃除プロ制度のメリット

実際にやってみてボクが感じたメリットは

効率的に掃除ができるようになっていくのはもちろんですが、その他にもゴミを減らすために「リサイクルBOXや落とし物BOX」ができたり、分別ができるようにポスターや種類ごとにゴミ箱のふたができたりとたくさんの工夫が生まれました。

子どもたちの問題解決能力はすごいです!

お掃除プロ制度のデメリット

お掃除プロ制度をやっていく中で、デメリットを感じることもありました。

ここでは、ボクが感じたデメリットとその解決方法について解説していきます。

デメリット↓

解決策↓

①については、定期的に掃除をふり返る時間をとることで解消することができました。

②については、グループ内の役割をみんなが納得感をもって決められているか先生がしっかりと見とる必要があります。

場合によっては、先生が介入する必要もあります。

最初から前面に先生が介入してしまうと、せっかくの自主性が損なわれるので、リーダー、副リーダーと相談するところから始めましょう。

まとめ

お掃除プロ制度について解説してきましたがいかがだったでしょうか。

子どもたちにとってマイナスイメージの強い掃除の時間が少し変わって見えたのではないでしょうか。

何より、生きていく上で大切な力を育てることができるのがお掃除プロ制度のポイントです。

「効率より効果」

「成果主義よりプロセス主義」

を肝に銘じて取り組んできました。

もし、参考になったら嬉しいです。

随時、学級経営や子育てに関するご相談はTwitterで受け付けています。

お気軽にDMください。(もちろん無料ですのでご安心を)

こんな人におすすめ

- 子どもとの関係づくりに悩んでいる

- 子どもの主体性を引き出せる力を身に付けたい

- 先生という仕事や子育てが辛い

※相談人数が多い場合は、ご対応に時間がかかる場合やお断りする場合がございますのでご了承ください。